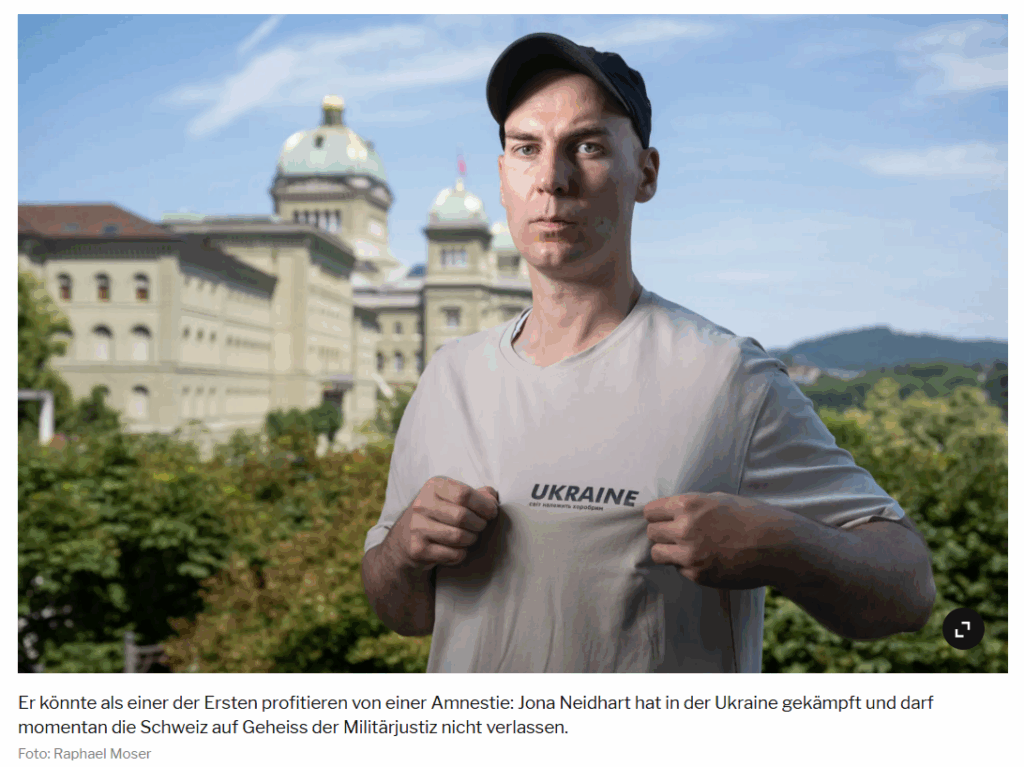

Letztes Jahr durfte ich den Zürcher Jona Neidhart kennenlernen. Er hat sich in der Ukraine der Internationalen Legion der Territorialverteidigung angeschlossen. Denn er ist überzeugt, dass es seine demokratische und vor allem christliche Pflicht ist, gegen Putins Aggression zu kämpfen. Seine Geschichte und sein persönliches Opfer beeindrucken mich, obwohl ich nicht religiös bin und auch nicht in den Krieg ziehen würde. Doch es lässt sich nicht bestreiten: In der Ukraine werden zentrale Werte und Interessen Europas und der Schweiz verteidigt.

Trotzdem droht Menschen wie Jona hierzulande eine Strafe. Das Militärstrafgesetz verbietet – ausser für die Schweizer Garde im Vatikan – den Eintritt in fremden Militärdienst. Um eine Bestrafung der Schweizer Ukrainekämpferinnen und -kämpfer zu verhindern, fordere ich darum eine Amnestie für diese Menschen. Die entsprechende Parlamentarische Initiative wird in der kommenden Session im Nationalrat behandelt.

Eine Amnestie hebt keine Urteile auf, legalisiert nichts und ändert auch das Gesetz nicht. Sie bedeutet lediglich: Der Staat verzichtet bei einer bestimmten Gruppe auf Strafe, weil deren Tat zwar illegal, aber moralisch richtig oder zumindest zu verzeihen ist. Der St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung beschreibt sie daher auch treffend als «kollektives Verzeihen».

Wer in der Ukraine kämpft, verteidigt nicht nur deren Bevölkerung und Territorium, sondern auch Prinzipien des Völkerrechts und Werte der Eidgenossenschaft. Zum Beispiel die Souveränität und territoriale Integrität aller Staaten gemäss UNO-Charta. Oder die Sicherung des Friedens durch die Garantie der Unabhängigkeit und Grenzen Europas, festgeschrieben in der Schlussakte von Helsinki, dem Grundstein der OSZE. Und auch die Werte Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit, die unsere Verfassung als Staatsziele verankert.

Die Ukraine verteidigt sich legitim, Russland führt eine verbrecherische Aggression. Es liegt deshalb im Interesse der Schweiz, jene Bürgerinnen und Bürger nicht zu bestrafen, die freiwillig und unter Einsatz ihres Lebens für das Recht einstehen.

Oft wird die Neutralität gegen die Amnestie ins Feld geführt. Doch das Neutralitätsrecht verpflichtet den Staat, nicht die Einzelnen. Das Haager Abkommen von 1907 hält ausdrücklich fest: Eine neutrale Macht ist nicht verantwortlich, wenn Einzelpersonen in den Dienst einer Kriegspartei treten. Darum kennen andere neutrale Staaten wie Österreich oder Irland auch kein entsprechendes Verbot. Zudem ist Neutralität – im Gegensatz zu Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit – kein Staatsziel gemäss unserer Verfassung.

Auch ein Blick in die Geschichte zeigt, warum die Amnestie für die Ukrainekämpfenden richtig ist. 1939 baten die Schweizer Spanienkämpfer, die gegen Franco für die Demokratie kämpften, das Parlament um eine Amnestie. Sie erhielten sie nicht, viele wurden hart bestraft. Erst 70 Jahre später hat das Parlament sie rehabilitiert. Das war zwar richtig, kam aber viel zu spät. Die meisten Betroffenen waren bereits gestorben.

Diesen Fehler sollten wir nicht wiederholen. Wer für Freiheit und Demokratie kämpft, verdient keine Strafe – sondern mindestens unser kollektives Verzeihen.

Dieser Text ist am 3. September 2025 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.