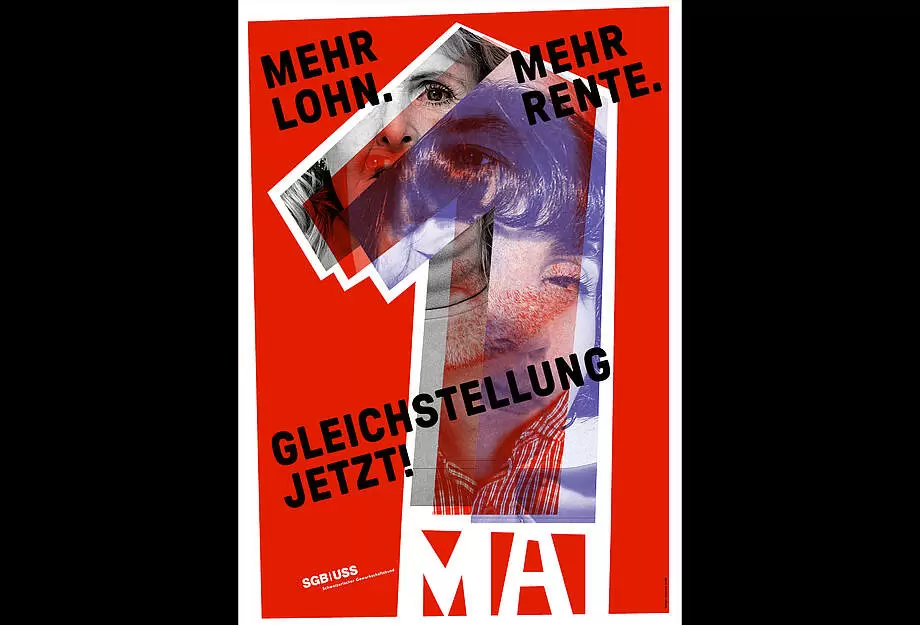

«Let’s drink to the hard working people, let’s drink to the salt of the earth», singt Mick Jagger in der legendären Working-Class-Hymne der Rolling Stones. Als agnostischer Mensch habe ich gewisse Hemmungen, Bibelzitate zu bemühen. Und doch finde ich: Jagger und die Stones haben recht.

Die hart arbeitenden Menschen schaffen die Werte unserer Wirtschaft. Sie sorgen für Fortschritt und Sicherheit in unserer Gesellschaft. Durch sie entstehen Würde und Zusammenhalt unter den Menschen.

Die Bähnlerinnen und Chauffeure, die Kindergärtner und Lehrerinnen, die Verkäuferinnen und Lageristen, die Elektroinstallateure und Polizistinnen, die Pflegerinnen und Bauarbeiter, die Sozialarbeiter und Sanitärinnen, die Köche und Apothekerinnen, die Sekretärinnen und Strassenkehrer – sie alle und viele mehr sorgen tagtäglich dafür, dass unser Leben funktioniert. Mit ihrer Erwerbsarbeit einerseits, mit unbezahlter Pflege-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit andererseits. Sie sind tatsächlich das Salz der Erde – und das Fundament jeder Gesellschaft.

Denn wir wissen es eigentlich alle: Wenn für eine Woche alle CEOs, Verwaltungsrätinnen oder auch Regierungsrätinnen und Parlamentarier, Bundesrätinnen und Stadtpräsidenten ausfallen, passiert – nichts. Aber wenn für eine Woche alle Pflegerinnen oder Bähnler ausfallen – dann steht das Land still oder sogar am Abgrund.

Deshalb feiern wir die hart arbeitenden Menschen und ihre Arbeit jedes Jahr am Tag der Arbeit, am 1. Mai. Und an den übrigen 364 Tagen im Jahr setzen wir uns dafür ein, dass Arbeit endlich den Respekt bekommt, den sie verdient – mit Solidarität im Arbeitsleben, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft und in der Politik.

Ein Wort zur Politik: Bitte tut alles, damit Simon Stocker auch den dritten Wahlgang am 29. Juni gewinnt und wieder in den Ständerat gewählt wird. Wir brauchen Simon in Bern, die soziale Schweiz braucht Simon im Stöckli!

Wie ihr wisst, ist der 1. Mai der einzige wirklich globale Feiertag. Denn der Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter um Würde, Freiheit und Gerechtigkeit ist ein weltweiter – und zugleich ein Kampf für die Demokratie. Denn Demokratie ist weit mehr als ein politisches Verfahren. Sie ist die Idee einer Gesellschaft, in der alle Menschen frei und gleich sind. In der niemand wegen seines Berufs, Einkommens, Geschlechts, seiner sexuellen Orientierung, Herkunft, Religion oder Denkens weniger Rechte hat als andere. In der niemand über andere herrscht und niemand sich unterwerfen muss. In der kein König, kein Autokrat, keine Oligarchen und keine Milliardäre über das Leben der Menschen bestimmen.

Genau deshalb fürchten die Trumps, Putins, Xis, Erdogans, Orbans – aber auch die Musks, Bezos und Zuckerbergs – die Gewerkschaften und andere Demokratiebewegungen. Denn gemeinsamer Einsatz für gerechte Arbeitsbedingungen und für gleiche Rechte für alle – also gelebte Solidarität – entzieht ihrer Herrschaft und Hetze die Grundlage. Die Werte des 1. Mai sind das stärkste Schutzschild gegen Autokratie und Oligarchie und deshalb heute besonders wichtig.

Denn leider ist der Ernstfall eingetreten: Eine aggressive Grossmachtpolitik ist zurück. Und die Grossmächte dieser Welt arbeiten aktiv gegen Demokratie, Völkerrecht und Menschenrechte – nach innen genauso wie nach aussen.

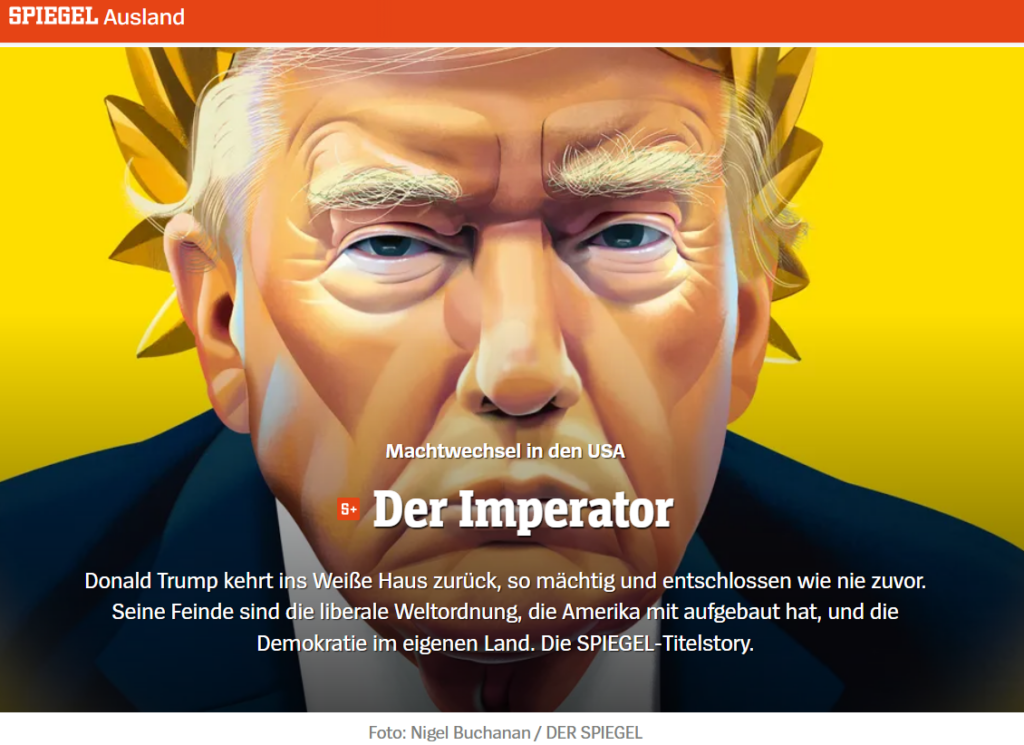

China ist ein totalitärer Staat, der alles, jede und jeden überwacht und jeden Widerspruch brutal unterdrückt. Russland ist eine faschistische Gangsterdiktatur, die die demokratische Ukraine vernichten und die europäische Einigung zerschlagen will. Und unter Trump liegt nun auch die älteste Demokratie der Welt auf der Intensivstation. Seine permanente Lügenpropaganda, die tägliche Hetze, die Säuberungen in der Bundesverwaltung, die illegalen Massendeportationen, die Missachtung von Justiz und Gewaltenteilung, der rassistische und antifeministische Backlash, die Angriffe auf die freien Medien, die Wissenschaft, Andersdenkende und Minderheiten – sie zeigen die pure Zerstörungswut von Trump und seiner MAGA-Gefolgschaft.

Auch sein absurder Zollkrieg dient weniger wirtschaftlicher Logik als politischem Kalkül. Es wird zum Glück kaum erfolgreich sein, aber Trumps Ziel ist klar: Er will Handelspartner und amerikanische Wirtschaftsakteure gängeln und unterwerfen. Nur wer ihm Loyalität verspricht, darf auf Milde hoffen – das nennt er dann zynisch einen «Deal». Wer sich nicht beugen will, soll hingegen bluten. Diese Methode der wirtschaftlichen Erpressung ist altbekannt – die Mafia nennt das «Schutzgeld», Diktatoren wie Mussolini nannten es «Dirigismus».

Aber auch aussenpolitisch kennt Trump sprichwörtlich keine Grenzen. Genauso wie Xi Taiwan annektieren will, wie Putin die freie Ukraine bombardiert und sie als unabhängiger und demokratischer Staat beseitigen will, beansprucht Trump Panama, Grönland und Kanada für sich. Gaza will er ethnisch säubern lassen und dann eine amerikanische Riviera errichten. Und genau wie Putin will er die EU auseinanderdividieren.

Am schlimmsten aber ist eine Entscheidung Trumps, über die kaum gesprochen wird: die Abschaffung von USAID, der US-Entwicklungsagentur. Das wird Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen das Leben kosten. USAID stellte über 30% der weltweiten humanitären Hilfe bereit. Die Einstellung des Malariaprogramms allein wird laut Schätzungen bis zu 160’000 Menschen, vor allem Kinder, das Leben kosten. Ähnlich dramatisch sind die Folgen für HIV-Behandlungen oder Masernimpfungen. Das ist nicht nur menschenverachtend – das ist kriminell.

Und was macht die Schweizer Politik? Die SVP und FDP empören sich, wenn wir Trumps Politik als das bezeichnen, was sie ist: autoritär, imperialistisch, neofaschistisch. Zugleich biedert sich der Bundesrat in Washington an – und wird von Teilen der Medien auch noch dafür gefeiert. Die FDP fordert angesichts des Zollkriegs ein neoliberales Sparprogramm, die SVP übernimmt Trumps unmenschliche Migrationspolitik, seine Klimaleugnung, seine Verachtung für das Völkerrecht und seine Hetze gegen Europa.

Dagegen müssen wir Widerstand leisten. Auch hier in Schaffhausen und hier in der Schweiz. Gegen den kulturellen Backlash des Trumpismus. Gegen die prinzipienlose Politik des Bundesrats. Gegen den Sozialabbau. Gegen die Kürzung der Entwicklungszusammenarbeit. Gegen die Hetze gegen Migrant:innen.

Dabei wissen wir, was der wirkungsvollste Widerstand ist: solidarisches Engagement. Für eine soziale Schweiz, mit fairen Löhnen, guten Arbeitsbedingungen und gerechten Renten. Für einen starken Service public. Für bezahlbare Mieten und Krankenkassenprämien. Für echte Gleichstellung, eine gerechte Klimapolitik, eine zeitgemässe Familienpolitik. Für den Zusammenhalt in Europa und eine verlässliche Beziehung der Schweiz zur EU. Für eine Schweiz, die sich mit anderen Demokratien gegen den Imperialismus und für das Völkerrecht einsetzt. Für eine Schweiz, die die Werte des 1. Mai lebt und stark macht – jeden Tag.

Doch woher nehmen wir die Kraft für diesen Widerstand und die Hoffnung für dieses Engagement? Wie verzweifeln wir nicht angesichts der Weltlage?

Immer wenn ich selbst zweifle, denke ich an Yina.

Vor einem Jahr reiste ich mit Swissaid und Kolleg:innen aus dem Nationalrat nach Kolumbien. Obwohl das Land als «Post-Conflict» und «Middle-Income Country» gilt, sind Armut und Gewalt allgegenwärtig. Doch eine starke Zivilgesellschaft leistet Widerstand – für Frieden und soziale Gerechtigkeit.

Wir lernten Yina Ortega Benitez kennen, heute 27 Jahre alt. Sie ist eine indigene Aktivistin. Als Jugendliche musste sie ihr Dorf verlassen, weil ihr Zwangsprostitution oder Zwangsrekrutierung in eine bewaffnete Gruppe drohten. Dank Swissaid konnte sie studieren, hat heute eine gute Arbeit – und engagiert sich politisch und mit Jugendarbeit für den Frieden. In der Schweiz wäre sie wohl bei der JUSO. Aber während sich hiesige Jusos recht sicher politisch betätigen können, muss sich Yina immer wieder verstecken – ihr Leben ist tagtäglich bedroht. Die bewaffneten Gruppen wollen verhindern, dass sie weiteren Jugendlichen hilft, der Gewalt zu entkommen.

Doch Aufgeben ist für Yina keine Option. Nie. Mit Freund:innen kämpft sie weiter für Frieden und soziale Rechte. Ihre Organisation schreibt einen wundervollen Satz, den ich nie vergessen werde und der perfekt zum 1. Mai passt:

«Frieden ist nicht die Abwesenheit von bewaffnetem Konflikt – Frieden herrscht erst, wenn die Menschen ein Recht auf Bildung, auf gute Arbeit, auf Sicherheit und auf Entscheidungs- und Bewegungsfreiheit haben.»

Unsere Gedanken sind heute bei allen Yinas dieser Welt.

Freiheit, Frieden, Solidarität, Gerechtigkeit und Menschenrechte – das sind die Werte des 1. Mai, weltweit. Sie sind unsere Hoffnung für eine bessere Zukunft. Aber sie kommen nicht von allein. Wir müssen sie erkämpfen. Am 1. Mai – und an jedem anderen Tag.

Es lebe der 1. Mai – hoch die internationale Solidarität!

Donald Trump hat letzte Woche der Welt – und damit auch der Schweiz – den Wirtschaftskrieg erklärt. Dabei geht es ihm nicht primär um das Wohl der amerikanischen Wirtschaft, zumal diese unter den inflationstreibenden Zöllen schwer leiden wird. Der Börsenabsturz lässt grüssen. Es geht dem Herrscher im Weissen Haus um autoritäre Machtausübung. Mit seinen willkürlichen Zöllen versucht er, die Handelspartner und die amerikanischen Wirtschaftsakteure zu unterwerfen. Nur wer massive Konzessionen macht und ihm bedingungslose Loyalität garantiert, darf auf etwas Milde hoffen. Das nennt er dann «Deal». Wer sich nicht beugt, soll hingegen bluten. Trumps handelspolitischer Amoklauf zielt darauf ab, Gehorsam zu belohnen und Widerstand zu bestrafen.

Diese Methode der wirtschaftspolitischen Erpressung ist nicht neu. Die Mafia wendet sie mit den Schutzgeldern seit jeher an. Und auch Diktatoren haben Zölle immer wieder als Machtinstrument missbraucht. Zum Beispiel erzwang Benito Mussolini damit die Loyalität der italienischen Industriellen. Zuerst erhöhte er die Zölle für alle, um dann denjenigen Entlastung zu gewähren, die das faschistische Regime stützten.

Nach dem Leugnen der Wahlniederlage von 2020, den Begnadigungen der Putschisten vom 6. Januar, den ständigen Angriffen auf den Rechtsstaat und den willkürlichen Säuberungen in der Staatsverwaltung zeigt nun auch die Handelspolitik, wes Geistes Kind der amerikanische Präsident ist. Wer Donald Trump weiterhin nur als exzentrischen «Dealmaker» sieht, statt seine aggressiven Absichten zu durchschauen, geht ihm auf den Leim und missachtet damit die Interessen und Werte der Schweiz.

Die von der SVP und der FDP verfolgte Strategie der Anbiederung an Trump ist krachend gescheitert. Dass die Bundespräsidentin als einzige europäische Spitzenpolitikerin die Anti-Europa-Hetzrede von Vizepräsident JD Vance in München als «liberal» und «schweizerisch» lobte, bleibt als Peinlichkeit in Erinnerung. Genauso wie die grotesken Aussagen von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher, die Trump als Segen für die Wirtschaft und grossen Freund der Schweiz bezeichnete.

Es ist höchste Zeit für einen Strategiewechsel, denn die Lage ist sehr ernst. Das Zeitalter der Grossmachtpolitik ist leider zurück. Damit sich die Schweiz als demokratischer Kleinstaat behaupten kann, braucht es eine prinzipienfeste politische Führung. Genauso wie man sich der Mafia nicht beugt, dürfen wir uns auch nicht vor Trump in den Staub werfen. Wir brauchen keine Anbiederung, wir brauchen Verbündete.

Wenn imperiale Mächte wie Russland, China und die USA die Welt durch Krieg, aggressive Aussenpolitik oder wirtschaftliche Erpressung in Einflusszonen aufteilen wollen, kann die Schweiz nicht länger «zwischen den Blöcken navigieren», wie es die Bundespräsidentin ausdrückte. Unsere Sicherheit und unser Wohlstand können nur im europäischen Verbund gesichert werden. Nur zusammen mit der Europäischen Union und anderen demokratischen Staaten wie dem Vereinigten Königreich und Kanada können wir unsere Souveränität in dieser gefährlichen Welt behaupten. Der erste Schritt dazu ist ein rasches Ja zum Vertragspaket mit der Europäischen Union.

Dieser Text ist am 9. April 2025 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Dem Bundesrat gebührt Lob für seine klare Haltung und seinen Mut in der Europapolitik. Im Dezember hat er erfolgreich die Verhandlungen mit Brüssel abgeschlossen, um die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union zu stabilisieren. Letzten Freitag hat er dann auch die von den Sozialpartnern ausgehandelten Massnahmen zur Sicherung des Lohnschutzes vorgestellt. Zeitgleich stellte er klar, dass die SVP-Initiative zur Kündigung der Personenfreizügigkeit einen direkten Angriff auf die bilateralen Verträge darstellt und die Schweiz in Europa isolieren würden.

Die Auseinandersetzung im Parlament und dann im Abstimmungskampf werden trotzdem herausfordernd. Die eingefleischten EU-Gegner werden ihre isolationistische Propagandawalze ausfahren. Sie werden die EU als bedrohliche Macht darstellen. Obwohl dieses Zerrbild unserer friedlichen Nachbarstaaten angesichts der realen Bedrohungen aus Putins Russland und Trumps Amerika absurd ist. Umso wichtiger ist es, einen kühlen Kopf zu bewahren und der interessierten Öffentlichkeit fünf grundsätzliche Punkte in Erinnerung zu rufen.

- Partnerschaft: Die EU ist nicht unsere Gegnerin, sondern unsere Nachbarin und unser eigentlicher Heimmarkt. Gerade in einer geopolitisch zerrütteten Welt ist ein sicherer Zugang zum Heimmarkt überlebenswichtig für unsere Wirtschaft. Die neuen Verträge bedeuten keine «Unterwerfung», wie die Gegner behaupten, sondern eine Fortsetzung der bilateralen Partnerschaft. Der Bilateralismus ist keineswegs der Liebling der EU, sondern derjenige der Schweiz. Wir haben der EU diese Methode zur Gestaltung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen aufgezwungen, weil sie der Schweiz bestmögliche Bedingungen erlaubt: Partnerschaft auf Augenhöhe, sicherer Marktzugang, grösstmögliche Selbstbestimmung. Schweizerischer geht es nicht!

- Rechtssicherheit: Bei den «institutionellen Fragen» im Vertragswerk geht es um Rechtssicherheit. Diese gehört in jeder internationalen Vereinbarung zur Grundausstattung. Im Verhältnis Schweiz-EU hat sie bisher gefehlt, jetzt kommt sie mit einer ausgeklügelten Streitbeilegung endlich. Und wie in jedem bilateralen oder multilateralen Vertrag wird als letzte Instanz kein «fremder Richter», sondern ein paritätisch besetztes Schiedsgericht entscheiden. Streit wird also rechtlich und nicht mehr politisch beigelegt. Das ist ein Gewinn, weil ein verrechtlichtes Verhältnis immer im Interesse der kleineren Partnerin ist, also der Schweiz.

- Souveränität: Die bestehenden bilateralen Verträge sind «statisch». Sie halten einen Zustand beim Abschluss fest und können nur durch mühselige Verhandlungen von Fall zu Fall angepasst werden. Neu werden die Verträge «dynamisiert». Das heisst, dass ihre Aktualisierung endlich zum Normalfall wird. Das ist weit besser als die schleichende Entwertung durch Stillstand, welche wir heute haben. «Dynamisch» heisst aber nicht «automatisch». Dynamisch bedeutet: Wir können zu jeder von der EU beschlossenen Neuerung – souverän – Ja oder Nein sagen. Wenn wir Nein sagen, kann die EU als Vertragspartnerin mit verhältnismässigen Ausgleichsmassnahmen Kompensation verlangen. Ob eine allfällige Ausgleichsmassnahme wirklich verhältnismässig ist, kann die Schweiz vom paritätischen Schiedsgericht überprüfen lassen.

- Wohlstand: Wichtige Branchen wie das Gesundheitswesen, die Industrie, das Baugewerbe oder die Gastronomie würden ohne die Arbeitskräfte aus der EU kollabieren. Die europäischen Einwanderinnen und Einwanderer zahlen Steuern und zahlen mehr in die Schweizer Sozialwerke ein, als sie von ihnen beziehen. Die Personenfreizügigkeit ist unter dem Strich eine Garantin für das Funktionieren und den Wohlstand der Schweiz. Dies gilt in noch höheren Mass für Graubünden. Zudem ist sie keine Einbahnstrasse: In der EU leben so viele Schweizerinnen und Schweizer wie in der ganzen Ostschweiz.

- Patriotismus: Patriotismus ist nicht dasselbe wie Nationalismus. Patriotismus bedeutet, das eigene Land zu lieben. Nationalismus bedeutet, auf andere Länder hinunterzublicken, sie gar zu verachten. Wer patriotisch handeln will, setzt sich dafür ein, dass die Schweiz ein geregeltes Verhältnis zu ihren Nachbarn hat. Denn nur gute Nachbarschaft und geregelte Beziehungen ermöglichen es unserem Land, seine Zukunft und die unseres Kontinents zu gestalten. Die grossen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich ohnehin nur im Verbund europäischer Staaten und Gesellschaften lösen. Isolation und nationalistische Überheblichkeit schaden hingegen unserem Land und seiner Handlungsfähigkeit und sind darum unpatriotisch.

Es ist völlig legitim und notwendig, um die bestmöglichen innenpolitischen Begleitmassnahmen in Bereichen wie Lohnschutz, Service public oder Zuwanderung zu ringen. Gute Lösungen in den Details des Gesamtpakets sichern am Ende dessen Mehrheitsfähigkeit. Gleichzeitig darf das übergeordnete Ziel nicht aus den Augen verloren werden: Eine geregelte Beziehung der Schweiz mit der EU. Sie ist die Grundlage für die Gestaltung unserer Zukunft und der Zukunft unseres Kontinents.

Spätestens seit dem Amtsantritt von Donald Trump sind stabile Beziehungen zu Europa auch eine geostrategische Notwendigkeit für die Schweiz. Trumps Verrat an der Ukraine und damit auch an Europas Sicherheit, sein Appeasement gegenüber dem Aggressor Putin und seine eigenen imperialen Ambitionen sind auch für unser Land ein Weckruf. Mehr europäische Integration ist auch aus sicherheitspolitischen Gründen das Gebot der Stunde. In dieser gefährlichen Welt ist unsere Selbstbehauptung als Kleinstaat und damit unsere Souveränität nur im europäischen Verbund möglich.

Dieser Text ist als Gastkommentar im Bündner Tagblatt vom 27. März 2025 erschienen.

Trotz eines positiven Jahresabschlusses und einem Rückgang der ohnehin äusserst bescheidenen Bundesschulden beharrt der Bundesrat darauf, staatliche Leistungen weiter zu kürzen, was er euphemistisch «sparen» oder «entlasten» nennt. Die Begründung lautet, die Schweiz habe ein «Ausgabenproblem», weshalb die Schuldenbremse strikt durchgesetzt werden müsse. Dieses Argument ist schlicht falsch.

Der ehemalige Direktor des Bundesamtes für Verkehr sagte kurz vor seiner Pensionierung, die Schuldenbremse sei in Bundesbern zum «Fetisch» geworden. Er hat recht. Die zu enge und dogmatische Auslegung der Schuldenbremse hat die Schweiz in ein finanzielles Korsett gezwängt, das die Handlungsfähigkeit des Staates einschränkt und mittelfristig den Wohlstand und den sozialen Zusammenhalt unseres Landes gefährdet.

Dabei sind die Schweizer Staatsfinanzen kerngesund. Seit Jahrzehnten liegt die Ausgabenquote des Bundes stabil bei etwa 10 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Wie kann von einem «Ausgabenproblem» die Rede sein, wenn sich die Bundesausgaben seit über 25 Jahren genau parallel zur Wirtschaftsleistung entwickeln? Die Schuldenquote des Bundes ist eine der niedrigsten weltweit und liegt bei nur 17,8 Prozent des BIP. Wer hier vor Überschuldung warnt, kennt entweder die tatsächlichen Zahlen nicht oder will der Bevölkerung Angst machen.

Obwohl die Staatsquote seit 25 Jahre stabil ist und die Schuldenquote sinkt, gibt es gute Gründe, warum sich dies ändern sollte. Putins Krieg hat den Ruf nach einer grösseren Armee verstärkt und gleichzeitig die Inflation angeheizt, was die Kaufkraft vieler Menschen geschwächt hat. Zu Recht hat die Bevölkerung eine 13. AHV-Rente beschlossen und erwartet Entlastung bei den Krankenkassenprämien. Zudem werden fundamentale öffentliche Güter wie Bildung und Gesundheit im Verhältnis zu Konsumgütern teurer, weil sie sich mit technischem Fortschritt nicht verbilligen lassen. Und nicht zuletzt erfordert die Klimakrise gewaltige Investitionen in die Energiewende und den Bevölkerungsschutz.

Der Bundesrat reagiert auf diese Herausforderungen aber mit massiven Kürzungen öffentlicher Leistungen. Das erste Opfer war die internationale Zusammenarbeit, insbesondere die Entwicklungs- und Friedenspolitik. Dieser Abbau inmitten einer gefährlicher werdenden Welt ist sicherheits- und aussenpolitisch verantwortungslos. Auch bei Bildung, Forschung, Klimaschutz, Biodiversität, öffentlichem Verkehr, Gleichstellung und vielen anderen Bereichen soll gekürzt werden. Diese Abbaupolitik gefährdet die Innovationsfähigkeit und den sozialen Zusammenhalt der Schweiz.

Dabei könnte eine flexiblere Handhabung der Schuldenbremse viele Probleme lösen. Ein Beispiel wäre die Integration der «goldenen Regel» der Staatsfinanzierung, die es erlaubt, Investitionen, die einen volkswirtschaftlichen Ertrag abwerfen, mindestens zu Teilen mit Neuverschuldung zu finanzieren. Denn zum Beispiel Infrastruktur, Forschung oder grüne Technologien erfordern jetzt Investitionen, die uns später auch finanziell zugutekommen.

Die Schweiz hat weder ein Ausgaben- noch ein Schuldenproblem. Wir werden jedoch ein Zukunftsproblem bekommen, wenn wir an einer zu starren Schuldenbremse festhalten und uns der nötigen Flexibilität verweigern. Ein Kurswechsel in der Finanzpolitik ist dringend nötig.

Dieser Text ist am 19. Februar 2025 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Mitglieder der Rechtskommission,

vielen Dank für die Möglichkeit, meine Parlamentarische Initiative zu präsentieren. Ihr Inhalt ist einfach und klar: Allen Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, die in der Ukraine gegen die völkerrechtswidrige russische Aggression kämpfen, soll eine Amnestie gewährt werden. Diese Amnestie betrifft ausschliesslich Verstösse gegen Artikel 94 des Militärstrafgesetzes, der den Eintritt in fremden Militärdienst unter Strafe stellt. Für etwaige andere Straftaten, die im Rahmen des Krieges in der Ukraine begangen würden, gilt die Amnestie selbstverständlich nicht.

Zum Formellen

Die Kompetenz zur Gewährung von Amnestien liegt bei der Bundesversammlung. Diese Zuständigkeit ist eindeutig in Artikel 173 Absatz 1 lit. k der Bundesverfassung sowie in Artikel 232e des Militärstrafgesetzes verankert.

Laut dem St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung bedeutet Amnestie: «(…) den Verzicht des Staates auf Strafverfolgung oder Strafvollzug gegenüber einer bestimmten oder unbestimmten Vielzahl von Delinquenten, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen. (…) Anders als etwa das französische Recht hat sie (die Amnestie) jedoch nicht die Aufhebung oder Löschung begangener Delikte zur Folge. Die Amnestie ist der Sache nach ein ‘kollektives Verzeihen’ im Interesse des Staates.»

Es geht also nicht um die Aufhebung von Urteilen, sondern um den Verzicht auf Strafverfolgung und Strafvollzug. Es geht darum, den Schweizer Ukrainekämpferinnen und -kämpfern «kollektiv zu verzeihen.»

Zum öffentlichen Interesse

Die zentrale Frage ist nun: Liegt dieses kollektive Verzeihen im öffentlichen Interesse der Schweiz? Ich meine klar ja.

Schweizerinnen und Schweizer, die in der Ukraine, beispielsweise in der Internationalen Legion der Territorialverteidigung, gegen die russische Aggression kämpfen, verteidigen natürlich in erster Linie das Territorium und die Bevölkerung der Ukraine.

Auf einer übergeordneten Ebene verteidigen sie jedoch auch zentrale Werte und Grundsätze des Völkerrechts sowie des Schweizer Staates: Freiheit, Demokratie, Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität.

Die Grundsätze der Souveränität und der territorialen Integrität sind völkerrechtlich in der UNO-Charta und in der Schlussakte von Helsinki verankert, welche als eine Art Gründungsurkunde der OSZE gilt. Angesichts der Tatsache, dass die Schweiz soeben zwei Jahre im Sicherheitsrat der UNO vertreten war und ab nächstem Jahr die OSZE präsidieren wird, sind die Grundsätze von UNO und OSZE von grosser aussenpolitischer Bedeutung für die Schweiz und entsprechen damit einem hohen öffentlichen Interesse unseres Landes.

Freiheit, Demokratie und Unabhängigkeit ihrerseits sind Staatsziele der Schweiz, die im Zweckartikel 2 Absatz 1 der Bundesverfassung mindestens sinngemäss festgeschrieben sind.

Wenn wir die UNO-Charta, die Schlussakte von Helsinki und die Bundesverfassung konsultieren und gleichzeitig bedenken, dass die Ukraine einen legitimen Verteidigungskampf führt – während Russland eine illegale Aggression verübt! – stellen wir fest, dass der Kampf einzelner Schweizerinnen und Schweizer in der Verteidigung der Ukraine mit den Werten der Schweiz vereinbar ist.

Daher besteht aus meiner Sicht ein öffentliches Interesse daran, diese Schweizerinnen und Schweizer nicht dafür zu bestrafen. Obwohl es formell offenkundig ist, dass sie das Gesetz brechen.

Zur Neutralität

Die Neutralität ist kein Staatsziel der Schweiz. Der Verfassungsgeber hat bewusst auf eine Verankerung der Neutralität im Zweckartikel 2 oder in den aussenpolitischen Grundsätzen in Artikel 54 verzichtet.

Die Grundlage des Neutralitätsrechts ist also nicht die Bundesverfassung, sondern das Haager Abkommen von 1907. Die dort verankerten Pflichten der «neutralen Macht» gelten für den Staat, nicht für die individuelle Entscheidung einer Bürgerin oder eines Bürgers. Das Neutralitätsrecht verpflichtet den Staat auch nicht, seine eigenen Bürgerinnen und Bürger zu bestrafen, wenn diese in fremden Militärdienst eintreten.

Dies wird durch das Recht und die Praxis anderer neutraler Staaten belegt: So kennen etwa Österreich und Irland kein generelles Verbot für den Eintritt in fremden Militärdienst, obwohl sie genau wie die Schweiz neutrale Staaten sind. Auch Schweden und Finnland – die bis vor kurzem selbst als neutral galten – bestrafen seit jeher fremden Militärdienst nicht.

Artikel 6 des Haager Abkommens besagt sogar explizit: «Eine neutrale Macht ist nicht dafür verantwortlich, dass Einzelpersonen die Grenze überschreiten, um in den Dienst eines Kriegsführenden zu treten.»

Die Frage, ob die Schweiz einzelne Bürgerinnen und Bürger für den Eintritt in einen fremden Militärdienst bestraft oder nicht, ist somit keine neutralitätsrechtliche und keine völkerrechtliche Frage. Es handelt sich hierbei um eine innere Angelegenheit des Schweizer Rechtsstaates, die in voller Eigenständigkeit entschieden werden kann.

Akt der Gerechtigkeit

Abschliessend möchte ich nochmals betonen: Eine Amnestie für die Schweizer Ukrainekämpferinnen und -kämpfer legalisiert nicht ihr Handeln. Sie führt lediglich zu einem Verzicht auf Verfolgung und Bestrafung durch die Schweizer Militärjustiz aufgrund ihres Eintritts in den Militärdienst für die Ukraine.

Dies unterscheidet meine Parlamentarische Initiative von den anderen Initiativen, die Sie heute behandeln. Diese fordern Rehabilitierungen, nicht Amnestien. Ebenso unterscheidet sich meine Initiative vom Beschluss unseres Parlaments bezüglich der Spanienkämpferinnen und -kämpfern der 1930er Jahre. Diese wurden 2009 – ich meine zu Recht – rehabilitiert.

Rehabilitierung bedeutet, dass vergangene Verurteilungen aufgehoben werden. Amnestie bedeutet, dass in der Gegenwart auf Verfolgung und Bestrafung verzichtet wird.

Die Spanienkämpferinnen und -kämpfer baten 1939 um eine Amnestie. Sie erhielten jedoch keine und mussten zum Teil harte Strafen verbüssen. Erst 70 Jahre später, als viele von ihnen bereits verstorben waren, erfolgte die Rehabilitierung. Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie, heute nicht denselben Fehler zu wiederholen.

Wir können und und wir sollten den Ukrainekämpferinnen und -kämpfern im Hier und Jetzt «kollektiv verzeihen», wie es im Kommentar zu unserer Verfassung so schön steht. Wir können und wir sollten auf eine Bestrafung dieser Bürgerinnen und Bürger verzichten. Es wäre ein Akt der Gerechtigkeit. Denn sie riskieren ihr Leben für schweizerische, europäische und demokratische Werte.

Diesen Text habe ich in leicht veränderter Form am 14. Februar 2025 als Votum vor der Rechtskommission des Nationalrates gehalten.

Der Bundesrat hat die Verhandlungen mit der Europäischen Union abgeschlossen. Gut so, die SGA gratuliert. Noch nicht ausgehandelt sind hingegen die innenpolitischen Begleitmassnahmen. Das ist bedauerlich, denn diese werden letztlich entscheiden, ob eine Mehrheit für das Vertragspaket gewonnen und so der bilaterale Weg weitergeführt werden kann. Der Abschluss der Verhandlungen zwischen Bern und Brüssel ist aber zweifellos ein wichtiger Schritt hin zur Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union. Das stimmt optimistisch!

Die Auseinandersetzung im Parlament und der Abstimmungskampf werden eine Herausforderung. Und natürlich werden die fundamentalen Gegner jeglicher Zusammengehörigkeit der Schweiz zu Europa ihre isolationistische Propagandawalze ausfahren. Sie werden die Phase der innenpolitischen Diskussionen nutzen, um die EU als bedrohlichen Feind hinzustellen, der die Schweiz gängeln will. Deshalb gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und in der öffentlichen Debatte immer wieder ein paar einfache Grundsätze festzuhalten:

- Partnerschaft: Die EU ist nicht unsere Gegnerin, sondern unser Nachbarin und unser eigentlicher Heimmarkt. Die neuen Verträge bedeuten keine «Unterwerfung», wie die Gegner sagen, sondern eine Fortsetzung der bilateralen Partnerschaft. Der Bilateralismus ist keineswegs der Liebling der EU, sondern derjenige der Schweiz. Wir haben der EU diese Methode zur Gestaltung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen aufgezwungen, weil sie der Schweiz bestmögliche Bedingungen erlaubt: eine Partnerschaft auf Augenhöhe, sicherer Marktzugang, grösstmögliche Selbstbestimmung. Auch konservative Geister bejubeln den bilateralen Weg darum als «Königsweg». Schweizerischer geht es nicht!

- Rechtssicherheit: Bei den «institutionellen Fragen» im Vertragswerk geht es um Rechtssicherheit, und die gehört in jedem Staat und jeder internationalen Vereinbarung zur fundamentalen Grundausstattung. Im Verhältnis Schweiz-EU hat sie bisher gefehlt, jetzt kommt sie mit der ausgeklügelten Streitbeilegung endlich. Und wie in jedem bilateralen oder multilateralen Vertrag wird als letzte Instanz ein paritätisch besetztes Schiedsgericht vorgesehen. Ein verrechtlichtes Verhältnis ist immer im Interesse der kleineren Partnerin, also der Schweiz.

- Souveränität: Die bestehenden bilateralen Verträge sind «statisch». Sie halten einen Zustand beim Abschluss fest und können nur durch mühselige Verhandlungen von Fall zu Fall angepasst werden. Neu werden die Verträge «dynamisiert». Das heisst, dass ihre Aktualisierung endlich zum Normalfall wird. Das ist weit besser als die bisherige laufende Entwertung durch Stillstand. «Dynamisch» bedeutet aber nicht «automatisch». Dynamisch heisst: Wir können zu einer von der EU beschlossenen Neuerung Ja oder Nein sagen. Wenn wir Nein sagen, kann die EU als Vertragspartnerin verhältnismässige Kompensation verlangen (Ausgleichsmassnahmen). Ob eine allfällige Ausgleichsmassnahme wirklich verhältnismässig ist, kann die Schweiz vom paritätischen Schiedsgericht überprüfen lassen. So geht Souveränität!

- Wohlstand: Wichtige Bereiche wie das Gesundheitswesen, das Baugewerbe oder die Gastronomie würden ohne die Arbeitskräfte aus der EU kollabieren. Die europäischen Einwanderinnen und Einwanderer zahlen Steuern und zahlen mehr in die Schweizer Sozialwerke ein, als sie von ihnen beziehen. Die Personenfreizügigkeit ist unter dem Strich eine Garantin für das Funktionieren und den Wohlstand der Schweiz. Zudem ist sie keine Einbahn-Strasse: In der EU leben so viele Schweizerinnen und Schweizer wie in der ganzen Ostschweiz.

- Patriotismus: Patriotismus ist nicht dasselbe wie Nationalismus. Patriotismus bedeutet, das eigene Land zu lieben. Nationalismus bedeutet, auf andere Länder hinunterzublicken, sie gar zu verachten. Wer patriotisch handeln will, setzt sich dafür ein, dass die Schweiz ein geregeltes Verhältnis zu ihren Nachbarn hat. Denn nur gute Nachbarschaft und geregelte Beziehungen ermöglichen es unserem Land, seine Zukunft und die unseres Kontinents zu gestalten. Die grossen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich ohnehin nur im Verbund europäischer Staaten und Gesellschaften lösen. Isolation und nationalistische Überheblichkeit schaden hingegen unserem Land und seiner Handlungsfähigkeit und sind darum unpatriotisch.

Die SGA wird sich weiterhin für eine sachliche und differenzierte Europadebatte einsetzen. Es ist legitim und notwendig, um die bestmöglichen innenpolitischen Begleitmassnahmen zum Beispiel in den Bereichen Lohnschutz, Service public oder Zuwanderung zu ringen. Gleichzeitig sollten wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dieses Ziel ist eine geregelte Beziehung der Schweiz mit der EU. Sie ist Voraussetzung für die Zukunftsgestaltung in unserem Land und auf unserem Kontinent. Mit dem Abschluss der Verhandlungen mit Brüssel ist dem Bundesrat ein wichtiger Schritt vorwärts gelungen.

Dieser Text ist am 20. Dezember 2024 als Editorial auf der Webseite der SGA-ASPE erschienen.

Der New Yorker Verkehrsexperte Lewis Mumford wusste schon vor 70 Jahren: Mehr Strassen bauen ist wie «seinen Hosengürtel öffnen, um Übergewicht loszuwerden». Wer die Strassen ausbaut, schafft mehr Verkehr. Das ist wissenschaftlich belegt. In der Fachsprache heisst das Phänomen «induzierte Nachfrage». Eine Vergrösserung des Angebots führt dazu, dass dieses stärker genutzt wird als vorher – sodass die erweiterten Kapazitäten der grösseren Nachfrage schon bald wieder nicht mehr gewachsen sind.

Die Schweizer Bevölkerung wusste das schon 1994. Damals nahm sie gegen den Willen von Bundesrat und Parlament die Alpeninitiative an und verbot so den Ausbau der Transitstrassen-Kapazitäten in den Schweizer Alpen. Die Mechanismen am Gotthard und am San Bernardino sind die gleichen wie am Gubrist und am Baregg. Wir alle können sie beobachten: Zusätzliche Spuren verschieben den Stau kurzfristig zu neuen Engpässen und ziehen mittelfristig noch mehr Autos und Lastwagen an. Das Problem wird verschärft statt gemildert.

Umso unverständlicher ist, dass Bundesrat Albert Rösti einen rund fünf Milliarden Franken teuren Ausbau des Nationalstrassennetzes in den Regionen Bern, St. Gallen, Basel, Schaffhausen und Genfersee propagiert. Glaubt er der Wissenschaft nicht? Verstehen er und die anderen Anhänger dieser Vorlage das Prinzip der induzierten Nachfrage nicht? Oder ist die Strassenlobby einfach so mächtig, dass die Mehrheit der Berner Politik Fachargumente in den Wind schlägt? Auf jeden Fall nimmt sie in Kauf, dass noch mehr Verkehr und Lärm unsere Dörfer und Quartiere belasten.

Auch klimapolitisch steht der Autobahnausbau völlig quer in der Landschaft. Mit der deutlichen Annahme des Klimaschutzgesetzes durch das Volk im Juni 2023 hat sich unser Land verpflichtet, die Emissionen des Verkehrs bis 2040 um 57 Prozent und bis 2050 um 100 Prozent zu reduzieren. Der Autobahnausbau und der damit verbundene Mehrverkehr stehen im kompletten Widerspruch zu diesen Zielwerten und würden deren Erreichung erschweren. Sogar der Bundesrat gibt in seinem Bericht zu, dass der Autobahnausbau die klimaschädlichen CO₂-Emissionen erhöhen würde. Dabei ist der Verkehr schon heute für einen Drittel der Emissionen in der Schweiz verantwortlich!

Mit einem Nein am 24. November können wir diesen Unsinn stoppen. Im Interesse unserer Lebensqualität, des haushälterischen Umgangs mit unserem Boden und des Klimaschutzes sollten wir dies unbedingt tun. Nur ein Nein bietet die Chance für eine Neuausrichtung der Verkehrspolitik.

Es liegt im Interesse aller, gerade auch derjenigen, die täglich auf das Auto angewiesen sind, dass der Anteil des Autoverkehrs reduziert und mehr Mobilität auf den ÖV für längere und auf das Velo für kürzere Strecken verlagert wird. Um die vorhandenen grossen Strassenkapazitäten optimal zu nutzen und Staus zu vermeiden, sind die Verkehrsspitzen zu brechen. Ein effizientes und intelligentes System der Verkehrssteuerung sowie eine moderne Arbeitsorganisation mit flexibleren Arbeitszeiten können dabei helfen. Nutzen wir also die Chancen der Digitalisierung statt noch mehr teure Autobahnen zu bauen, die nur noch mehr Verkehr generieren.

Dieser Text ist am 30. Oktober 2024 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Die leider erstarkte Machtpolitik und die damit einhergehende Schwäche des Multilateralismus und des Völkerrechts blockieren die dringend notwendigen Fortschritte für Frieden und Wohlfahrt auf der Welt. Und dies, obwohl der Frieden sowie eine nachhaltige Entwicklung das erklärte Ziel der UNO und damit der internationalen Gemeinschaft wären. Doch in der globalen Realität erleben wir bittere Armut inmitten des Überflusses, wachsende Ungleichheit zwischen und innerhalb der Staaten, immer dramatischere Umweltkrisen auf allen Kontinenten sowie viele äusserst blutige Kriege und Konflikte.

Um das Steuer herumzureissen, hat UNO-Generalsekretär António Guterres für den 22. September einen Zukunftsgipfel aller 193 Mitgliedstaaten einberufen, der im Rahmen der 79. UNO-Generalversammlung in New York stattfinden wird. Die Schweiz wird von Bundespräsidentin Viola Amherd vertreten, die auch eine Rede am Zukunftsgipfel halten wird.

Das wohl zu ambitionierte Ziel des Gipfels ist es, einen internationalen Konsens für eine bessere Zukunft zu schaffen. Denn eigentlich sollte allen klar sein, dass die herkulischen Herausforderungen der Menschheit nur gemeinsam gemeistert werden können. Die Welt ist so komplex geworden, dass selbst Grossmächte wie die USA oder China eigentlich auf einen funktionierenden Multilateralismus angewiesen wären. Doch sind diese bereit, sich dafür einzusetzen?

Auf jeden Fall ist die Reform der UNO-Architektur neben der nachhaltigen Entwicklung, dem Frieden, der Beherrschung neuer Technologien und der Befähigung der Jugend eines der fünf Hauptthemen des Zukunftsgipfels. Auch die Schweiz hat die Reform der UNO zu einem ihrer Schwerpunkte für die Zeit ihrer Mitgliedschaft im UNO-Sicherheitsrat erklärt. Dabei konzentrieren sich unsere Diplomatinnen und Diplomaten auf pragmatische kleine Schritte für einen handlungsfähigeren, wirksameren und breiter abgestützten Sicherheitsrat.

Die Schweiz engagiert sich für mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht und für den Einbezug von Nicht-Mitgliedern in die Arbeit des Gremiums. Damit sollen Konsenslösungen gefunden und Blockaden möglichst vermieden werden. Weiter sollen bessere Verfahrensgarantien die Effizienz der vom Sicherheitsrat verhängten Sanktionen stärken und damit auch dessen Glaubwürdigkeit erhöhen. Das ist sicher alles richtig und verdienstvoll, doch angesichts der riesigen Herausforderungen der Weltgemeinschaft brauchen die UNO und der Multilateralismus deutlich ambitioniertere Reformschritte. Diesbezüglich dürfte sich die Schweiz, namentlich der Bundesrat, klarer vernehmen lassen.

Der Schlüssel zur Revitalisierung des Multilateralismus liegt darin, die UNO-Institutionen zu stärken, indem man sie repräsentativer und demokratischer macht. Heute ist die UNO zu sehr von wenigen mächtigen Staaten abhängig. Das bekannteste Problem ist die Vetomacht der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Wenn diese fünf ihren Beitrag nicht leisten oder sich nicht einig sind – was in der heutigen Zeit hoher geopolitischer Spannung fast immer der Fall ist – wird das gesamte UNO-System geschwächt. Die sehr wünschbare Abschaffung der Vetomacht dürfte zwar am Veto der Machthaber scheitern. Doch es gibt weitere Reformideen, die auch von der Schweiz vorangetrieben werden sollten. Hier sind drei davon.

Erstens: Indien und Afrika in den Sicherheitsrat

Zum Beispiel könnte Indien ständiges Mitglied des Sicherheitsrats werden. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt, die drittgrösste Volkswirtschaft und eine Atommacht. Im Jahr 1945 war das riesige Land noch eine britische Kolonie. Es hätte darum auch die Glaubwürdigkeit, den post-kolonialen Globalen Süden im einflussreichsten Gremium der UNO zu vertreten. Die Schweiz könnte also nebst der Stärkung ihres eigenen Handels mit Indien auch die politische Ambition dieses Landes innerhalb der UNO unterstützen. Zudem sollte auch der afrikanische Kontinent mindestens einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat erhalten, den zum Beispiel die Afrikanische Union selbst bestimmen könnte. Angesichts des Überhangs des Globalen Nordens im Sicherheitsrat wäre das mehr als angebracht. Und es wäre zweckmässig, wenn man bedenkt, dass der afrikanische Kontinent Schauplatz der meisten Konflikte und damit Hauptthema des Rats ist. Auch dafür könnte sich eine mutige Schweiz einsetzen.

Zweitens: Steuern für die UNO

Auch eine neue Finanzierung der UNO würde dem Multilateralismus die dringend benötigte politische Kraft verleihen. Die multilateralen Institutionen könnten zum Beispiel mit global erhobenen Steuern auf CO2-Emissionen, auf der internationalen Schiff- und Luftfahrt oder auf transnationalen Finanztransaktionen unabhängig und zuverlässig finanziert werden. Damit würde die UNO weniger abhängig von den Beiträgen der einzelnen Regierungen, was ihre Fähigkeit zur globalen Gouvernanz deutlich stärken würde. Ist die steuerpolitisch meist konservative Schweiz bereit, solche Ideen zu unterstützen?

Drittens: Eine parlamentarische UNO-Versammlung

Eine dritte Reformidee ist die Einrichtung einer parlamentarischen Versammlung der UNO. In der Generalversammlung hat jeder Mitgliedstaat eine Stimme und diese liegt in den Händen der jeweiligen Regierung. Diese erste Kammer könnte durch ein UNO-Parlament als zweite Kammer ergänzt werden. Diese würde die Völker der Welt vertreten, nicht deren Regierungen. Auch diesbezüglich könnte sich die Schweiz am Zukunftsgipfel deutlich verlauten lassen.

Letztlich ist der Zukunftsgipfel von António Guterres vor allem eine Einladung zu einem globalen Brainstorming. Einem gemeinsamen Nachdenken und Diskutieren darüber, wie unsere stark vernetzte und äusserst vulnerable Welt organisiert werden könnte, damit der Frieden und die nachhaltige Entwicklung auch tatsächlich eine Chance erhalten. Die Schweiz sollte in New York nicht nur als Musterschülerin der kleinen Schritte in Erscheinung treten. Sie sollte sich auch mit mutigen Reformideen in die Diskussion werfen.

Dieser Text ist am 20. September 2024 als Editorial auf der Webseite der SGA-ASPE erschienen.

Atomfreund Albert Rösti hat es geschafft: Der Gesamtbundesrat will neue Atomkraftwerke (AKW). Trotz klarem Volksentscheid für den Atomausstieg und drei Monate nach dem wuchtigen Ja zum neuen Stromgesetz für erneuerbaren Energien jubelt die AKW-Lobby. Wir – Bevölkerung und Parlament – müssen diesen dreifachen Irrweg stoppen: AKW sind unsicher, bringen nichts für die Versorgungssicherheit und sind ausser für die Atomlobby selber nicht wirtschaftlich.

Erstens gefährden Atomkraftwerke die Sicherheit von uns allen. Das gilt auch für neue, angeblich sicherere AKW. Sie produzieren radioaktiven Abfall, der über 100’000 Jahre hochgefährlich bleibt. Das ist unvorstellbar lang. Wir wissen nicht, wie wir etwas so Gefährliches so lang sicher lagern sollen.

AKW sind ein grosses Terror-Risiko. Im Krieg können Sie zu Atombomben des Feinds im eigenen Land werden. Das wissen wir aus der Ukraine. Und auch das Unfallrisiko ist ungeheuer hoch. Bisher haben rund 200 kommerzielle AKW auf der Welt ihr Lebensende erreicht. 5 Davon, also 2,5 Prozent, hatten in dieser Zeit eine Kernschmelze. Würden Sie Ihre Familie in ein Flugzeug mit 2,5-prozentiger Absturzgefahr schicken?

Zweitens schaffen AKW auch eher weniger statt mehr Versorgungssicherheit. Weil sie unzuverlässig sind. Das haben wir in der Energiekrise von 2022 gesehen. Auslöser war nicht nur der Ukraine-Krieg, sondern auch, dass damals die Hälfte – die Hälfte! – der französischen AKW gerade Pannen hatte. Mit Sonne und Wind auf der anderen Seite produzieren wir zwar nicht konstant Strom, aber zuverlässig. Zusammen mit Pumpspeicherwerken, Wasserstoffanlagen und Batterien schaffen wir so eine verlässlichere Stromversorgung als mit AKW.

Neue AKW sind drittens für uns Steuerzahlende ein Fass ohne Boden. Niemand versichert ihre Risiken. Sie bleiben darum zu 100 Prozent bei der Bevölkerung. Und wo in Europa neue AKW gebaut werden, explodieren die Baukosten. Das neue AKW im französischen Flamanville war für 3,4 Milliarden Euro geplant. Kosten wird es 19. Für den Bau im englischen Hinkley Point sieht es ähnlich aus. Finden Sie das eine solide Basis für eine wirtschaftliche Stromversorgung?

Auch in der Energiewirtschaft können wir den Franken nur einmal ausgeben. Was wir für wackelige Atom-Luftschlösser rauswerfen, fehlt für den Aufbau einer nachhaltigen Stromversorgung. Dabei beginnen wir gerade zu sehen, wie viel Investitionen in ein Gesamtsystem mit erneuerbaren Energien bringen. Letztes Jahr haben wir die einheimische Stromproduktion um über 2 Prozent erhöht. Entstanden sind dabei auch Arbeitsplätze in den Alpen und in den Randregionen. Es ist also klar, mit welchem Weg wir eine bessere Zukunft für uns alle schaffen.

Dieser Text ist am 11. September 2024 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Das World Economic Forum ist als Quasi-Zentralorgan des weltweiten Kapitalismus für viele Linke und Grüne ein rotes Tuch. Ebendieses WEF bezeichnet den Biodiversitätsverlust als eine der fünf grössten Gefahren für die nächsten 10 Jahre. Als noch grössere Gefahr als alle Cyber-Risiken inklusive Missbrauch von künstlicher Intelligenz. Sogar das WEF sagt, was die Wissenschaft längst anmahnt: Wir müssen dringend mehr für die Biodiversität tun. Weltweit und in jedem einzelnen Land.

Die Schweiz tut klar zu wenig. Jede dritte Tier- und Pflanzenart und die Hälfte der Lebensräume bei uns sind bedroht. Auf unseren Trockenwiesen konnte man noch vor rund 30 Jahren wunderbare Blumensträusse pflücken. Heute hat es oft nur noch Löwenzahn. Das Bundesamt für Umwelt hat 2021 ermittelt, dass in 75 Prozent der Schweizer Biotope der Biodiversitätsschutz ungenügend ist.

Darum hat der Bundesrat – bekanntlich kein Gremium grüner Fundis – dem Parlament einen indirekten Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative unterbreitet. Dieser Gegenvorschlag hätte immerhin dafür gesorgt, dass schweizweit genügend Schutzfläche in hoher Qualität geschaffen und vernetzt worden wäre, um genug Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Die Schutzfläche wäre von heute 13,4 auf 17 Prozent erhöht und qualitativ ungenügende Schutzgebiete wären saniert worden. Das notwendige Geld hätte man bereitgestellt. Die Mehrheiten im Ständerat und schliesslich auch im Nationalrat lehnten ab.

Kurzsichtige Politik gegen die Natur, die wissenschaftliche Erkenntnisse einfach in den Wind schlägt, verwehrt uns eine gute Zukunft. Wir müssen das Steuer herumreissen. Für den Schutz unserer Biodiversität und damit unserer Lebensgrundlage. Das können wir tun, am 22. September mit einem Ja zur Biodiversitätsinitiative. Tun wir es!

Dieser Artikel ist am 6. September 2024 als Meinungsbeitrag in der Südostschweiz erschienen.

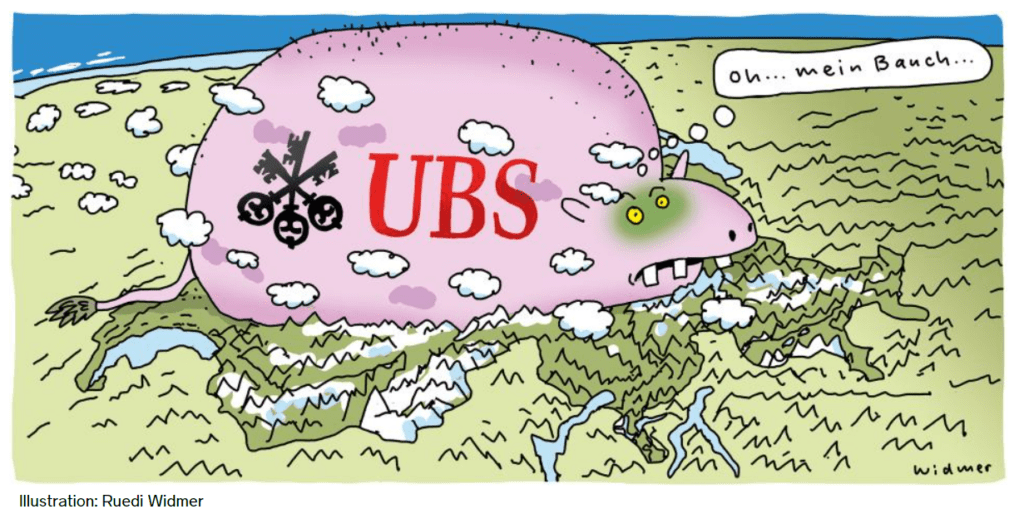

Seit Jahren fordert die Finanzbranche die Senkung des Umwandlungssatzes und damit der Renten in der zweiten Säule. Die Begründung: Die Versicherten würden immer älter, die Renditen sänken, es reiche einfach nicht mehr für die Finanzierung der Renten. Zudem fände eine ungerechtfertigte Umverteilung von den aktiven Jungen zu den pensionierten Alten statt. Diese Argumentation steht am Anfang der BVG-Vorlage, über die wir am 22. September abstimmen. Doch die Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6,0 Prozent, welche für Einkommensteile zwischen 22’000 und 88’000 Franken eine Rentensenkung von rund 12 Prozent bewirkt, ist mathematisch schlicht unnötig.

Die Kassen mit Versicherten im überobligatorischen Bereich, also mit Lohneinkommen von über 88’000 Franken, haben ihre nicht regulierten Umwandlungssätze längst gesenkt. Zudem haben die Pensionskassen über 156 Milliarden Franken Reserven gebildet. Und seit der Zinswende im Jahr 2021 gibt es rechnerisch keine Umverteilung mehr von den Jungen zu den Alten, wie die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge des Bundes bestätigt. Seit 2022 finanzieren die Pensionierten kalkulatorisch ihre Altersrente wieder selbst und leisten sogar einen kleinen Beitrag an die aktiven Versicherten. Der Anlass für die Reform ist somit hinfällig.

Es gibt wirklich keinen guten Grund, einer Vorlage zuzustimmen, welche die Pensionskassenrenten ein weiteres Mal senkt und zugleich viel höhere Lohnbeiträge von den Versicherten mit kleinen und mittleren Einkommen verlangt. Mehr bezahlen für weniger Rente – das ist schlicht ein zu schlechter Deal!

Nötig wäre viel mehr eine Reform, welche die Vermögensverwaltungskosten der Pensionskassen senkt. Doch dazu findet man in der Abstimmungsvorlage gar nichts. Der ehemalige Preisüberwacher Rudolf Strahm berechnet, dass die gesamten Verwaltungskosten der Pensionskassen 8,6 Milliarden Franken betragen. Das sind 1’450 Franken pro versicherte Person und Jahr. Milliarden von Franken landen also bei Versicherungen und Banken, ohne echte Transparenz über deren Tätigkeit.

Effizient geführte Kassen haben gerade einmal halb so hohe Kosten wie der Durchschnitt aller 1’353 Pensionskassen. Deshalb bräuchte es Vorgaben, die Pensionskassen dazu zwingen, standardisierte Kennzahlen zu ihren Verwaltungskosten zu publizieren. So würde Druck für eine effiziente und faire Verwaltung der Sparguthaben entstehen. Die Gewerkschaften schätzen, dass man jährlich bis zu zwei Milliarden Franken zugunsten der Versicherten einsparen könnte. Statt also die Beiträge zu erhöhen und die Renten zu senken, muss das Parlament bei einem neuen Anlauf die Kosten anpacken.

Der einzige Vorteil der aktuellen Vorlage ist die Senkung des Koordinationsabzugs, welche Teilzeit arbeitenden Frauen (und Männern) einen bessere Vorsorge ermöglichen würde. Doch dieser fast unbestrittene Fortschritt wiegt die enormen Nachteile niemals auf. Er kann und soll nach der Ablehnung der Vorlage ins Gesetz aufgenommen werden, ohne zugleich die Renten für alle zu senken.

Dieser Artikel erscheint im Concret, der Zeitschrift der SP Graubünden.

Care poschiavine e cari poschiavini,

charas Svizras e chars Svizzers,

liebe Mitmenschen von nah und fern,

oggi festeggiamo la nostra patria.

Aber für einmal gefällt mir das deutsche Wort besser als das italienische, weil es ohne patriarchale Etymologie auskommt: wir feiern unsere Heimat. «Heimat» vuole dire patria ma anche casa.

A prima vista il concetto è semplice. Ma a un secondo sguardo la questione diventa più complicata se ci chiediamo cosa sia esattamente questa casa comune che chiamiamo anche patria.

Comincio con ciò che è evidente. La nostra casa comune è il pianeta Terra. Che ci piaccia o no, il destino ci ha dato questo pianeta, che a volte ci sembra immensamente grande. Per esempio quando siamo in montagna e realizziamo che dietro a ogni orizzonte c’è una altro orizzonte e poi un altro ancora.

Ogni tanto però il nostro pianeta ci sembra piccolissimo. Per esempio quando lo vediamo su una foto scattata dal telescopio spaziale James Webb. Il pianeta sembra anche piccolo quando ci rendiamo conto di quanto le nostre realtà e le nostre vite siano strettamente connesse con tutto il resto del mondo.

Quanto può essere devastante un piccolo incidente per tutta la popolazione del pianeta l’abbiamo vissuto con la pandemia. Un agente patogeno virale, che salta su un ospite umano in un mercato cinese di cui non conoscevamo l’esistenza, ha letteralmente stravolto la vita di tutte e tutti in tutte le parti del pianeta.

La pandemia, ma anche la sempre più evidente crisi climatica, le congiunture dell’economia globale, le terribili guerre e i conflitti geopolitici: ormai abbiamo capito che facciamo parte di una sola comunità e che abbiamo un destino unico su questo pianeta. Ciò che succede là può avere un impatto e cambiare tutto qua.

Ma voglio correggermi: per la seconda volta mi è sfuggita la parola destino. Non credo nell’immutabilità delle condizioni. Almeno di quelle umane. Abbiamo il potere di cambiarle. Questo è il cuore di ogni convinzione democratica. Quindi meglio dire: la nostra casa è anche la comunità globale.

La risposta alla domanda cosa sia la nostra patria, la nostra casa comune, va ampliata. Essa non va intesa solo geograficamente, ma anche idealmente. Non chiediamoci solo: in quale mondo siamo di casa? Ma piuttosto: in quali valori ci sentiamo a casa?

Con la festa nazionale svizzera non festeggiamo semplicemente il nostro paese come terriorio geografico. Non festeggiamo semplicemente degli eventi storici o una mitologia nazionale. Festeggiamo i nostri valori democratici.

Ma non vogliamo mitologizzare neanche questo. La democrazia che vogliamo e possiamo celebrare qui in Svizzera non è perfetta. Fino a mezzo secolo fa escludeva le donne. E ancora oggi, almeno secondo me, esclude troppe persone che vivono, lavorano e pagano le tasse. Un quarto della nostra popolazione adulta permanente non ha la cittadinanza e quindi non ha ancora voce in capitolo. Questo dal mio punto di vista è un deficit democratico evidente.

Ma l’idea della democrazia, la forza liberatrice della partecipazione, i diritti delle persone, dei cantoni, dei comuni, delle minoranze linguistiche, le nostre libertà fondamentali garantite dalla Convenzione europea per i diritti umani e il nostro stato di diritto indipendente – tutto ciò è un’enorme conquista. Una conquista che unisce tutte e tutti coloro che nel mondo si impegnano per la libertà, per l’autodeterminazione e per i diritti umani.

Se la nostra casa, la nostra patria ideale e valoriale è la democrazia, abbiamo un’ampia patria che si estende oltre i confini del nostro territorio. Ma questa casa, che tutti noi possiamo plasmare insieme come liberi e uguali, è in pericolo.

È in pericolo a causa dei guerrafondai, degli autocrati e dei demagoghi di questo mondo. La guerra contro l’Ucraina e la sua democrazia, la soppressione della democrazia e della libertà in tante parti del mondo, il pericolo di Trump alle porte di Washington, la disinformazione e l’intolleranza presenti in troppi paesi e in troppe comunità sono veramente una minaccia.

Wo die Demokratie, Menschenrechte, Frieden und Freiheit unter Beschuss geraten, erhält die Frage nach der Heimat eine ganz neue, eine brutale Dringlichkeit. Die wunderbare Heimat-Definition von alt Bundesrat Willi Ritschard, wonach Heimat da ist, wo man keine Angst zu haben braucht, wird für zu viele Menschen in Frage gestellt.

Che cosa vuole dire avere paura nella propria casa, nella propria patria ce lo possono raccontare delle nostre concittadine e dei nostri concittadini, i nostri vicini qui nelle nostre vallate, nei nostri paesi di montagna. Per esempio in Mesolcina, in Ticino e in Vallese dove delle persone hanno perso familiari, amici, le loro case, le loro infrastrutture o i loro averi a causa del maltempo a fine giugno e inizio luglio. E qui a Poschiavo vive ancora la memoria dell’alluvione del 1987. Purtroppo con il cambiamento climatico questi rischi naturali aumenteranno. Ma la nostra comunità può affrontarli con solidarietà. Sia nel finanziamento della prevenzione, sia negli aiuti quando succedono le catastrofi. Come fu per Poschiavo 37 anni fa e com’è adesso per i territori toccati.

Allo stesso tempo non dobbiamo dimenticarci che tra di noi vivono tante persone che hanno dovuto lasciare la loro casa e la loro patria perché non era sicura per motivi politici. Per esempio le donne ucraine fuggite dalle bombe di Putin. O le donne afghane scappate dalla persecuzione dei talebani. O le comunità curde e le persone turche fuggite dalla repressione di Erdogan. E poi ci sono persone per cui è quasi impossibile arrivare in Europa come le donne, gli uomini e i bambini di Gaza, del Sudan, dello Yemen o del Myanmar.

Loro ci ricordano il nostro privilegio di vivere in una patria libera e sicura in cui non bisogna avere paura dei potenti. E ci ricordano le lezioni storiche più importanti. Che anche la pace e la libertà si costruiscono con la cooperazione e con la solidarietà.

Senza solidarità non può esistere una patria degna. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, l’Europa si è resa conto che singoli stati nazionali o imperi in competizione o addirittura in guerra non sono garanzia di pace, prosperità e progresso per le proprie popolazioni.

Darum hat die europäische Integration den Heimatbegriff vieler Europäerinnen und Europäer erweitert. Und weil diese europäische Einigung eben eine Absage an imperiale Alleingänge und autokratische Gelüste ist, ist sie Diktatoren wie Putin ein so grosser Dorn im Auge.

Lo dico qui a Poschiavo dove è incontestabile che un confine chiuso farebbe crollare il funzionamento dell’economia e della vita pubblica in pochissimo tempo. Voi qui in valle vivete l’Europa integrata della libera circolazione delle persone tutti i giorni. E lo dico sapendo benissimo che è un tema politico caldo e controverso. Da democratico rispetto che una chiara maggioranza delle svizzere e degli svizzeri non voglia aderire all’Unione Europea. Ma so anche che la stragrande maggioranza della nostra popolazione non vuole tornare indietro in un’Europa in cui ci si chiude, ci si disprezza e ci si combatte. È per questo che una maggioranza desidera una Svizzera che pertecipi almeno in certi settori all’integrazione europea tramite i contratti bilaterali.

L’integrazione europea è il risultato della più importante lezione della storia che vale per tutti i popoli: la propria patria può sopravvivere e avere un buon futuro se è compatibile con altre patrie.

Cosa è allora la nostra casa comune, la nostra patria?

La comunità globale, l’idea della democrazia, la solidarietà, l’Europa e naturalmente: la Svizzera!

Questo bellissimo paese muliticulturale, federale, democratico che riesce a far convivere tradizione e innovazione, apertura e protezione, successo e solidarietà, libertà e coesione. Possiamo veramente essere patriote e patrioti, care Svizzere e cari Svizzeri. Non solo il 1° agosto.

Ma dobbiamo fare in modo che il nostro patriottismo non si trasformi mai in nazionalismo. L’orgoglio per le proprie origini non deve mai prendere le sembianze di un’illusione di superiorità. Perchè sappiamo che la nostra casa comune – la nostra «Heimat » – va oltre i confini della Svizzera. Perchè sappiamo che i valori della democrazia, della libertà e della solidarietà sono universali.

Ciò di cui abbiamo bisogno è un amore per la nostra casa comune che unisca le persone invece di metterle l’una contro l’altra. Un patriottismo che guardi al futuro invece che al passato. Che ci spinga a lavorare per una Svizzera migliore per tutte e tutti.

So, nun habe ich in Bezug auf die Heimat vor allem über die grossen ideellen und politischen Zusammenhänge gesprochen. Und ich kann es niemandem verübeln, der sagt: Moment, Heimat ist doch viel intimer. Heimat ist regional, lokal, familiär. Das stimmt. Denn Heimat ist eben vielschichtig. Genauso wie Identität.

Per me i Grigioni sono patria. E non lo dico perchè quest’anno festeggiamo i 500 anni dell’Libero Stato delle Tre Leghe. Sono convinto che appartenere alla Svizzera moderna sia un progresso per il nostro territorio e non voglio romanticizzare il passato indipendente. Per me i Grigioni sono patria per la nostra cultura variegata, le nostre tre lingue, la nostra natura fantastica. Una patria che voglio proteggere e curare. Anche proteggere la nostra natura e il nostro clima è un atto patriottico! Coltivare la nostra cultura e utilizzare e promuovere le nostre lingue sono atti d’amore per la nostra comunità. Come lo sono difendere gli ideali universali dei diritti umani e una Svizzera aperta al mondo.

Ma allora cos’è la patria? Cos’è la nostra casa comune? Was ist Heimat?

Detto in una frase: La nostra casa comune, la nostra patria, è ciò che ne facciamo. Questo è il concetto di una comunità veramente democratica di persone libere e uguali.

Unsere Heimat ist, was wir aus unserer Heimat machen.

Grazie Poschiavo! Per l’invito, per l’attenzione e per la bella festa.

Buon 1° agosto a tutte e tutti!

Wir leben in einer gefährlicher werdenden Welt. Die Klimakrise, der verbrecherische Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der islamistische Terror der Hamas und Israels Missachtung des humanitären Völkerrechts im Gazakrieg sowie viele weitere Konflikte und Krisen machen Angst. Dazu kommt, dass Demokratie und Rechtsstaat auf allen Kontinenten von autoritären Kräften angegriffen werden. Xi, Putin, Orban oder Trump lassen grüssen.

Diesen Herausforderungen muss die Schweiz mit einer mutigen Aussenpolitik begegnen. Dem Reflex eines Rückzugs in die vermeintlich sichere Isolation darf nicht nachgegeben werden. Unsere Verfassung verpflichtet uns, internationale Lösungen anzustreben, welche eine regelbasierte Weltordnung überleben lassen. Nur wenn die Stärke des Rechts das Recht des Stärkeren schlägt, kann die Schweiz frei und sicher bleiben.

Darum ist internationale Zusammenarbeit für Frieden, Menschenrechte und nachhaltige Entwicklung so wichtig. Sie hilft mit, die Welt zu stabilisieren, verhindert weitere Krisen und stärkt die Reputation der Schweiz in der Welt. Der von der SVP und Teilen der FDP geforderte Kahlschlag bei der Entwicklungszusammenarbeit ist deshalb grundfalsch. Er wäre nicht nur eine Bankrotterklärung für die humanitäre Tradition der Schweiz. Er würde fundamentale aussen- und sicherheitspolitische Interessen unseres Landes untergraben.

Im globalen Süden würde die Schweiz ihre Glaubwürdigkeit verlieren. Dabei liegt dort ein grosses Potenzial für unsere Aussenpolitik. Die Schweiz ist militärisch bündnisfrei und wird gerade im Süden als faire Vermittlerin wahrgenommen. Zudem hat sie keine – zumindest direkte – koloniale Vergangenheit und wird für ihr Bemühen um eine Reform der UNO geschätzt. In vielen Ländern Afrikas, Lateinamerikas oder Asiens hat unser Land ein besseres Image als andere westliche Staaten.

Die Schweiz ist prädestiniert dafür, sich für einen Multilateralismus jenseits starrer Blöcke einzusetzen. Es darf nicht darum gehen, sich autokratischen Regimes anzudienen. Aber gerade das erstarkte aussenpolitische Selbstbewusstsein der Demokratien des Südens wie Indien, Brasilien oder Südafrika erfordert Staaten in Europa, deren aussenpolitisches Denken und Handeln über die Logik der Blockbildung hinausgeht.

Die Schweiz muss sich konsequent und ohne Widersprüche auf die Seite des Völkerrechts schlagen. Im Fall der Ukraine ist dies gelungen. Im Gazakrieg wurde unser Land diesem Anspruch hingegen nicht gerecht. Während die Schweiz am UNO-Hauptsitz in New York zu Recht anmahnte, dass die unter katastrophalen Verhältnissen leidende Zivilbevölkerung geschützt werden müsse und der Zugang zur humanitären Hilfe nicht behindert werden dürfe, verzögerte und kürzte Bundesbern den eigenen Beitrag zu ebendieser Hilfe.

Diese Peinlichkeit wie auch der drohende Kahlschlag bei der Entwicklungszusammenarbeit zeigen, dass aussenpolitische Zusammenhänge in Bundesbern deutlich mehr Beachtung brauchen. Als neuer Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Aussenpolitik werde ich mich dafür einsetzen. Weil ich überzeugt bin, dass Isolation und Nabelschau der Schweiz schaden. In einer gefährlicheren Welt können wir uns das schlicht nicht mehr leisten.

Dieser Text ist am 24. Juli 2024 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

Die Konferenz vom 15./16. Juni auf dem Bürgenstock zum Frieden in der Ukraine ist ein Erfolg der Schweizer Aussenpolitik. Auf dem Gipfel ging es nicht darum, einen Frieden mit dem Aggressor auszuhandeln. Sondern darum, die Position der Ukraine als Opfer der Aggression zu stärken. Es ist erfreulich, dass dies gelang. 84 der 100 anwesenden Delegationen unterzeichneten eine Schlusserklärung, welche an die Prinzipien der UNO-Charta anknüpfte und somit das Recht auf Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine unterstrich. Damit wies die Konferenz die Welt auf das Offensichtliche hin: Russland will mit seinem Feldzug nicht nur die freie Ukraine vernichten, es zertrümmert auch mutwillig die internationale Rechtsordnung und die europäische Sicherheitsarchitektur.

Gerechter statt Diktat-Frieden

Beim politischen und diplomatischen Widerstand gegen Putin geht es um das Völkerrecht und um Europas Sicherheit. Das zeigt sich auch daran, dass der Kreml seit Jahren versucht, im Baltikum, in Moldau oder in Georgien Grenzen zu verschieben und seinen Einfluss auszuweiten. Auch Russlands Cyberattacken und die Desinformationskampagnen gegen europäische Staaten und Einrichtungen beweisen, dass der Diktator im Kreml unseren Kontinent destabilisieren will.

Dank dem Engagement der Schweiz konnte auf dem Bürgenstock klargestellt werden, wer der Aggressor und wer das Opfer ist. Das ist wichtig. Denn je länger die Aggression dauert, desto mehr werden die Fakten im «Nebel des Krieges» aus Propaganda und Desinformation verwischt.

Ein gerechter Frieden in der Ukraine ist das Ziel aller Staaten guten Willens – nicht aber ein Diktatfrieden des Aggressors. Darum muss die Ukraine dabei unterstützt werden, in eine Position der Stärke zu kommen. Dafür braucht sie von der internationalen Gemeinschaft Hilfe in allen Bereichen: militärisch, wirtschaftlich, finanziell, humanitär und diplomatisch. Auch die neutrale Schweiz kann und soll mehr tun. Die Aufhebung des Wiederausfuhrverbots von längst verkauftem Kriegsmaterial an die Ukraine durch Partnerstaaten wie Deutschland, Spanien oder Dänemark ist mit dem Neutralitätsrecht vereinbar und sollte vollzogen werden. Ansonsten muss sich die Schweiz aber auf wirtschaftliche, finanzielle, humanitäre und diplomatische Hilfe konzentrieren. Eine konsequente Durchsetzung der Sanktionen, ein Trockenlegen des russischen Rohstoffhandels in der Schweiz, genügend Wiederaufbau- und humanitäre Hilfe sowie weitere diplomatische Initiativen sind entscheidend.

Für mutige Aussenpolitik

Die Schweiz ist Teil einer gefährlicher werdenden Welt. Nicht nur der verbrecherische Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine besorgt die Bevölkerung. Auch die Klima- und Biodiversitätskrise, der islamistische Terror, der schreckliche Krieg und die Missachtung des humanitären Völkerrechts in Gaza und viele weitere Konflikte, Krisen und geopolitische Spannungen treiben die Menschen zu Recht um. Dazu kommt, dass die Demokratie als Staatsform des Ausgleichs auf allen Kontinenten von autoritären Kräften angegriffen wird.

All diesen höchst anspruchsvollen Herausforderungen muss eine kluge Aussenpolitik mit Mut begegnen. Dem Reflex eines Rückzugs in die vermeintlich sichere Isolation darf im Interesse der Schweiz nicht nachgegeben werden. Als von der Geografie privilegiertes Land sollten wir zu internationalen Lösungen beitragen, welche die liberale Demokratie und eine regelbasierte Weltordnung überleben lassen.

Es braucht mehr internationale Entwicklungszusammenarbeit, mehr Friedensförderung und mehr internationale Klimapolitik. Es braucht eine moderne Auslegung unserer Neutralitätspolitik, welche die Schweiz als glaubwürdige Anwältin des Völkerrechts positioniert. Und es braucht – endlich! – eine Klärung unserer Beziehung zur Europäischen Union, der besten Nachbarin, die die Schweiz je hatte. Angesichts der angesprochenen globalen Herausforderungen ist es kaum vorstellbar, dass sich die Schweiz gut entwickeln und einen Beitrag zur Lösung der internationalen Probleme leisten kann, wenn sie kein geregeltes Verhältnis zur EU hinkriegt. Nach dem hoffentlich erfolgreichen Abschluss der laufenden Verhandlungen wird darum das Engagement der Zivilgesellschaft und damit auch unserer SGA-ASPE umso wichtiger.

Wohlstand und globale Verantwortung

Gemäss Zahlen der UNO sind aktuell 300 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Die Weltbank beziffert die Anzahl der von extremer Armut betroffenen Menschen auf rund 700 Millionen.

Nach den Berechnungen des Internationalem Währungsfonds hat die Schweiz das vierthöchste Bruttoinlandprodukt pro Kopf der Welt – nach Luxemburg, Irland und Norwegen. Wenn man als Masseinheit das Vermögen pro Kopf verwendet, ist die Schweiz knapp vor Norwegen sogar das reichste Land überhaupt. Dieser Wohlstand verpflichtet uns zu globaler Verantwortung.

Seit 1970 fordert die UNO, dass die reichen Länder mindestens 0.7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stellen. Im Jahr 2023 trugen Norwegen 1 Prozent, Luxemburg 0.98 Prozent und Schweden 0.87 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung bei. In der Schweiz waren es lediglich 0.43 Prozent, wenn man die Ausgaben für das Asylwesen abzählt, welche in gewissen Statistiken fälschlicherweise dazugezählt werden. Es ist kein Ruhmesblatt für die reiche Schweiz, wenn neun Staaten gemessen an der Wirtschaftsleistung mehr zur Entwicklung und zum Frieden beitragen als wir.

Die Klassierung könnte sich noch deutlich verschlechtern, wenn sich das unselige Ansinnen durchsetzt, die massive Aufrüstung der Armee müsse durch drastische Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit gegenfinanziert werden. Dieser Kahlschlag auf dem Buckel der Ärmsten würde langjährig aufgebaute Strukturen der erfolgreichen Schweizer Entwicklungspolitik zerstören. Und auch multilaterale Organisationen wie das Welternährungsprogramm, das Menschen vor dem Hungertod bewahrt, oder das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF könnten von der Schweiz nicht mehr genügend unterstützt werden. Eine moralische Bankrotterklärung für die humanitäre Tradition und ein schwerer Schaden für das Ansehen der Schweiz in der Welt.

Multilateralismus statt Blockbildung

Gerade im globalen Süden würde die Schweiz ihre Glaubwürdigkeit verlieren, wenn sie sich aus der internationalen Entwicklungszusammenarbeit weitgehend zurückziehen würde. Dabei liegt dort ein grosses Potential für unsere Aussenpolitik. Immerhin ist unser Land Depositarstaat der Genfer Konventionen und zweitwichtigster UNO-Standort. Die Schweiz ist militärisch bündnisfrei und wird in vielen Teilen der Welt als faire Vermittlerin wahrgenommen. Zudem hat die Eidgenossenschaft keine (zumindest direkte) koloniale Vergangenheit und wird innerhalb der multilateralen Institutionen für das ehrliche Bemühen um eine Reform der UNO geschätzt. In vielen Ländern Afrikas, Lateinamerikas oder Asiens hat die Schweiz aus den genannten Gründen ein positiveres Image als viele anderen europäische oder westliche Staaten.

Darum ist unser Land geradezu prädestiniert dafür, die Zusammenarbeit mit dem globalen Süden zu fördern und sich im Interesse des Völkerrechts für einen Multilateralismus jenseits starrer Blöcke einzusetzen. Es kann natürlich nicht darum gehen, sich autokratischen Regimes anzudienen. Aber gerade das erstarkte aussenpolitische Selbstbewusstseins der Demokratien des Südens wie Indien, Brasilien oder Südafrika erfordert Staaten in Europa, deren aussenpolitisches Denken und Handeln über die Logik der Blockbildung hinausgeht.

Anwältin des Völkerrechts

Die Schweiz braucht den Mut, sich konsequent und in allen Situationen auf die Seite der internationalen Rechtsordnung zu schlagen. Auch dann, wenn es etwas kostet oder wenn befreundete Staaten andere Prioritäten verfolgen. Will die Schweiz als Anwältin des Völkerrechts glaubwürdig sein, darf es diesbezüglich keine Doppelstandards und keine Widersprüche geben. Im Gaza-Krieg ist unser Land daran gescheitert. Während die Schweiz am UNO-Hauptsitz in New York zu Recht forderte, dass die unter katastrophalen Verhältnissen leidende Zivilbevölkerung geschützt werden müsse und der Zugang zur humanitären Hilfe nicht behindert werden dürfe, verzögerte und kürzte Bundesbern den eigenen Beitrag zu ebendieser Hilfe.

Im Fall der Bürgenstock-Konferenz für die Ukraine hat der Bundesrat hingegen Mut bewiesen. Wird er diesen auch bei den übrigen aussenpolitischen Herausforderungen finden? Wird er sich im finanzpolitischen Verteilkampf schützend vor die Entwicklungszusammenarbeit stellen? Ist er bereit, sich voll für ein gutes Verhandlungsergebnis mit der EU inklusive einer starken flankierenden Gesetzgebung in den heiklen Bereichen Lohnschutz, Strom und Bahnverkehr einzusetzen? Wird er im Abstimmungskampf gegen die reaktionäre Neutralitätsinitiative engagiert ein modernes Neutralitätsverständnis der Schweiz als Anwältin des Völkerrechts verteidigen?

Die SGA-ASPE wird all diese Herausforderungen der Schweizer Aussenpolitik aktiv begleiten. Wir betreiben keine Propaganda, aber wir haben immer eine Haltung: Für eine aussenpolitisch engagierte Schweiz.

Dieser Text ist am 28. Juni 2024 als Editorial auf der Webseite der SGA-ASPE erschienen.

300 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Sie brauchen Lebensmittel, Trinkwasser, medizinische Hilfe oder physischen Schutz. Kriege, Naturkatastrophen oder Hunger bedrohen ihre Existenz unmittelbar. Humanitäre Hilfe sichert ihr Überleben, während Entwicklungszusammenarbeit einen wichtigen Beitrag leistet, damit diese und andere Menschen dauerhaft der Armut entkommen. Die Weltbank beziffert die Anzahl der von extremer Armut betroffenen Menschen auf 647 Millionen.

Gemäss Internationalem Währungsfonds hat die Schweiz das vierthöchste Bruttoinlandprodukt pro Kopf der Welt – nach Luxemburg, Irland und Norwegen. Wenn man als Masseinheit das Vermögen pro Kopf verwendet, ist die Schweiz knapp vor Norwegen sogar das reichste Land überhaupt.

Seit 1970 fordert die UNO, dass die wohlhabenden Länder mindestens 0.7 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für die Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stellen. Im Jahr 2023 trugen Norwegen 1 Prozent, Luxemburg 0.98 Prozent und Schweden 0.87 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung bei. In der Schweiz waren es lediglich 0.43 Prozent. Es ist kein Ruhmesblatt für die superreiche Schweiz, wenn neun Staaten gemessen an der Wirtschaftsleistung mehr zur Entwicklung und zum Frieden beitragen als wir. Aber mit 0.43 Prozent gehören wir immerhin noch zu den Top Ten.

Diese Klassierung wird sich allerdings drastisch verschlechtern, sollte sich der Ständerat mit seinen Beschlüssen durchsetzen. Die kleine Kammer hat am Montag ein weiteres Mal beschlossen, die Armeeausgaben stark aufzustocken, um vier Milliarden Franken bis 2030. Um die zusätzliche Aufrüstung zu finanzieren, will der Ständerat aber nicht etwa die starre Schuldenbremse aufweichen oder zusätzliche Einnahmen finden. Nein, er will andere Aufgaben des Bundes zusammenstreichen. Zwei Milliarden, also die Hälfte des Betrags, bei der Entwicklungszusammenarbeit. Das sind 500 Millionen pro Jahr.

Das ist ein Kahlschlag auf dem Buckel der Ärmsten dieser Welt. Die drastischen Kürzungen stoppen laufende Projekte und zerstören jahrzehntelang aufgebaute Strukturen der erfolgreichen Schweizer Entwicklungszusammenarbeit. 500 Millionen Franken pro Jahr ist übrigens mehr Geld, als die gesamte Unterstützung der Schweiz für Afrika. Setzt sich der Ständerat durch, lässt die Schweiz die Bevölkerung ganzer Länder im Stich. Auch multilaterale Organisationen wie das Welternährungsprogramm, das Menschen vor dem Hungertod bewahrt, oder das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF würden von der Schweiz nicht mehr genügend unterstützt. Die Auswirkungen für die betroffenen Menschen aber auch für das internationale Ansehen der Schweiz wären verheerend.

Der Ständerat versteht sich gerne als «chambre de réflexion». Für die internationale Zusammenarbeit wurde er diese Woche zur «chambre de destruction», wie die Organisation Alliance Sud treffend festhält. Es ist am Nationalrat, diesen kolossalen Fehlentscheid zu korrigieren. Ein reiches Land wie die Schweiz, das sich dem Frieden, den Menschenrechten und einer humanitären Tradition verpflichtet fühlt, darf sich angesichts der Krisen und Kriege auf der Welt nicht aus seiner globalen Verantwortung stehlen.

Dieser Text ist am 5. Juni 2024 als Kolumne in der Südostschweiz erschienen.

«Let’s drink to the hard working people, let’s drink to the salt of the earth», singt Mick Jagger in der legendären Working-Class-Hymne der Rolling Stones. Als agnostischer Mensch habe ich Hemmungen vor Bibelzitaten. Und doch finde ich: Jagger und die Stones haben Recht.

Die hart arbeitenden Menschen schaffen die Werte unserer Wirtschaft. Sie sorgen für Fortschritt und Sicherheit in unserer Gesellschaft. Durch sie entsteht Würde für und Zugehörigkeit unter Menschen.

Die Bähnlerinnen und Chauffeure, die Kindergärtner und Lehrerinnen, die Verkäuferinnen und Lageristen, die Elektroinstallateure und Polizistinnen, die Pflegerinnen und Bauarbeiter, die Sozialarbeiter und die Sanitärinnen, die Köche und die Apothekerinnen, die Sekretärinnen und die Strassenkehrer – sie alle und viele mehr sind es, die jeden Tag dafür sorgen, dass unser Leben funktioniert. Mit ihrer Erwerbsarbeit einerseits und mit ihrer unbezahlten Pflege-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit andererseits. Sie sind tatsächlich das Salz der Erde!

Deshalb feiern wir sie und ihre Arbeit jedes Jahr am Tag der Arbeit, am 1. Mai. Und in den übrigen 364 Tagen des Jahres engagieren wir uns dafür, dass die Arbeit endlich den Respekt und die Anerkennung erhält, die sie verdient.

Für den sozialen Fortschritt im Arbeitsleben, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Politik.

In der Schweiz haben wir die Chance, diesen sozialen Fortschritt über Volksabstimmungen voranzutreiben. Am 3. März haben wir es dieses Jahr ein erstes Mal geschafft. Nach Jahren des Niedergangs der Pensionskassenrenten und immer höheren Kosten für die Bevölkerung bei den Mieten, den Prämien und der Energie – einem erheblichen Kaufkraftverlust – hat auch die Schweiz eine 13. Monatsrente eingeführt.

Ab 2026 wird 13. AHV-Rente dafür sorgen, dass die Kaufkraftverluste der letzten Jahre für alle dannzumaligen und künftigen Rentnerinnen und Rentner ausgeglichen werden.

Obwohl monatelang behauptet wurde, die 13. AHV-Rente sei unmöglich und egoistisch und würde die jüngere Generation massiv belasten, liessen sich die Schweizerinnen und Schweizer nicht ist Bockshorn jagen.

Weil der Generationenkonflikt aber weiterhin herbeigeredet wird, will ich heute am Tag der Arbeit eines klarstellen:

Historisch hat nichts das Verhältnis zwischen den Generationen mehr verbessert als die AHV. Sie hat auf der einen Seite der breiten Bevölkerung ein Alter in Würde ermöglicht. Und sie hat auf der anderen Seite die Jungen von der Bürde entlastet, auch finanziell für ihre Eltern sorgen zu müssen. Für jüngere Generationen war und ist die AHV die wohl grösste finanzielle Entlastungsmassnahme aller Zeiten. Diese AHV als Last für die Jungen zu verleumden, ist absurd. Denn bei der AHV erhalten statistisch neun von zehn Personen mehr Rente zwischen der Pensionierung und dem Lebensende, als sie im gesamten aktiven Arbeitsleben einbezahlt haben. Darum ist auch eine 13. AHV-Rente sicher keine Last für die Jungen sondern ein Stück Gerechtigkeit für Jung und Alt.